*लेखक~डॉ.के. विक्रम राव

♂÷समाचार और प्रचार में घर्षण का मसला मुद्दतों से चला आ रहा है। मीडिया जगत में यह सुर्खियों तथा विज्ञापन के आकार में चर्चित भी रहा। आज इसका प्रसंग समीचीन इसीलिए है क्योंकि इसी दिन (18 जुलाई 1743) अमेरिका के मशहूर दैनिक “न्यूयॉर्क टाइम्स” में पहला विज्ञापन (आधा पेज का) छपा था। पाठकों ने तब मुद्रित रूप में देखा था कि सूचना क्षेत्र में वाणिज्य क्या होता है ? वक्त बीतते इसका रूप भी बनता-बिगड़ता रहा। मगर सम्यक निदान अभी तक अधूरा ही रहा। यूं एक श्रमजीवी पत्रकार होने के नाते छः दशकों की मेरी अनुभूति यही रही की समाचार उद्योग के ये दोनों दूर के किनारें हैं। वे समांतर हैं जो साथ कभी भी नहीं आ सकते। फासला रहना भौगोलिक अनिवार्यता है। बस यही कसौटी है खबर और इश्तिहार की। मगर नए दौर में जो घालमेल या अपमिश्रण हो रहा है वह पत्रकार और पाठक दोनों के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। मसलन आजकल दैनिकों का मुख पृष्ठ तो विज्ञापन बुलेटिन हो गया है। समाचार अब भीतर पड़े रहते हैं। खोजना पड़ता है। बड़े अखबारों में तो मुख पृष्ठ अब अमूमन तीसरा अथवा चौथा पेज हो गया है। पहले दो पन्नों पर विज्ञापन होते हैं। इसीलिए उनके दाम भी अधिक रहते हैं। तो हमारी शंका है कि उन्हें फिर समाचारपत्र को क्यों कहा जाए ?

पत्रकारों और विज्ञापन प्रबंधकों के दरम्यान संस्थानों में हितों की टकराहट चलती रहती थी, आज भी है। अर्थात बादल और बिजली जैसी। मगर ऐसे मौके भी आए जब सिद्धांत और आचरण का प्रश्न भी उठता था। वह एक ऐतिहासिक घटना रही है। एकदा “लंदन टाइम्स” में पूरे पेज का मुख पृष्ठ पर प्रकाशनार्थ दक्षिण अफ्रीकी सरकार का विज्ञापन आया। तब श्वेत-शासित इस राष्ट्र में नेशनलिस्ट पार्टी का शासन था। गत सदी के पूर्वार्ध का दौर था। उस विज्ञापन में नस्लवादी गोरों के राज की स्तुति मात्र थी। “लंदन टाइम्स” के पत्रकारों ने महसूस किया कि यह विज्ञापन विषाक्त, असत्य प्रचार है। अश्वेतों पर अत्याचार पर प्रकाशित समस्त विवरणों के विपरीत है। कार्मिक यूनियन ने प्रबंधन को नोटिस दी थी कि विज्ञापन हटे, वर्ना कर्मचारी काम नहीं करेंगे। अर्थात हड़ताल। विवश होकर विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा। तब कहीं संस्करण छपा।

हम भाषायी पत्रकारों के लिए यह घटना स्वप्न जैसी है। कब हम भी इतने ताकतवर हो जाएंगे कि मुनाफाखोर प्रबंधन को झुका सकें ? मगर पिछले दशकों में भारतीय प्रिंट मीडिया में “शुभ लाभ” के लोभ में कई संपादकीय अनीतियां अपनायी गई हैं। इसका हेय और निकृष्ट रूप खासकर आम चुनाव के समय उभरता है। हालांकि इस विकृति के निराकरण हेतु निर्वाचन आयोग और न्यायिक संस्थानों ने काफी प्रतिबंध लगाए हैं। फिर भी वे निर्मूल नही हुए। उदहरणार्थ लखनऊ में विगत चुनावों की बात है। एक प्रत्याशी ने मुझे बताया था कि किसका पलड़ा भारी है इसका अनुमान तो मीडिया में लगाया जाता रहा है। पर नई रिपोर्टिंग शैली देखने को मिली कि एक विजयोन्मुखी प्रत्याशी की पराजय को संभावित बताकर आसन्न दिखा देना।

ऐसा सब हमारी पत्रकारी-संहिता में वर्जित है। हम घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। नक्षत्रों के चाल का अध्ययन नहीं। कुछ दैनिकों ने तो प्रचार का ठेका लेने के साथ झूठ का अभियान चला दिया था। विज्ञापन को समाचार का रूप देकर इस्तेमाल किया गया था। इसी परिवेश में एक और नुक्स का उल्लेख हो। मीडिया का राजनीतिक प्रचार हेतु दुरुपयोग किया जाना। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। मगर एक उल्लेखनीय है। विवादित सूचना को प्रसारित करना। बाद में उसका खंडन प्रकाशित करना। मीडिया की इस फितरत या हरकत से प्रत्याशी की अवमानना तो हो गई। क्योंकि खंडन पर विश्वास कम किया जाता है। बेचारे प्रत्याशी लाख स्पष्टीकरण दें, पर भरपाई नहीं हो पाई। इसका एक आम उदाहरण है दल बदलू का। बहुधा विश्वस्त सूत्रों के नाम पर सूचना “बोयी” (प्लांट) जाती है। इसके शिकार चौधरी चरण सिंह, उनके पुत्र अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी रहे हैं। मात्र अटकल पर खबर चलाना और छापना हर नैतिक संवाददाता के लिए पाप है। ऐसी भ्रामक खबर से उस रिपोर्टर की विश्वसनीयता तो गुम हो रही है, पर बेचारे उस राजनेता का भाग्य तो डुबकी लगा जाता है। स्मरण रहे समाचार सत्य पर रूपित होता है। विज्ञापन तो विक्रय पर। अतः समाचार को विज्ञापन कभी नहीं बनाना चाहिए। समाचार सूचना देता है, सत्यतापूर्ण। मगर विज्ञापन प्रेरित करता है, किसी मकसद को पूरा करने हेतु।

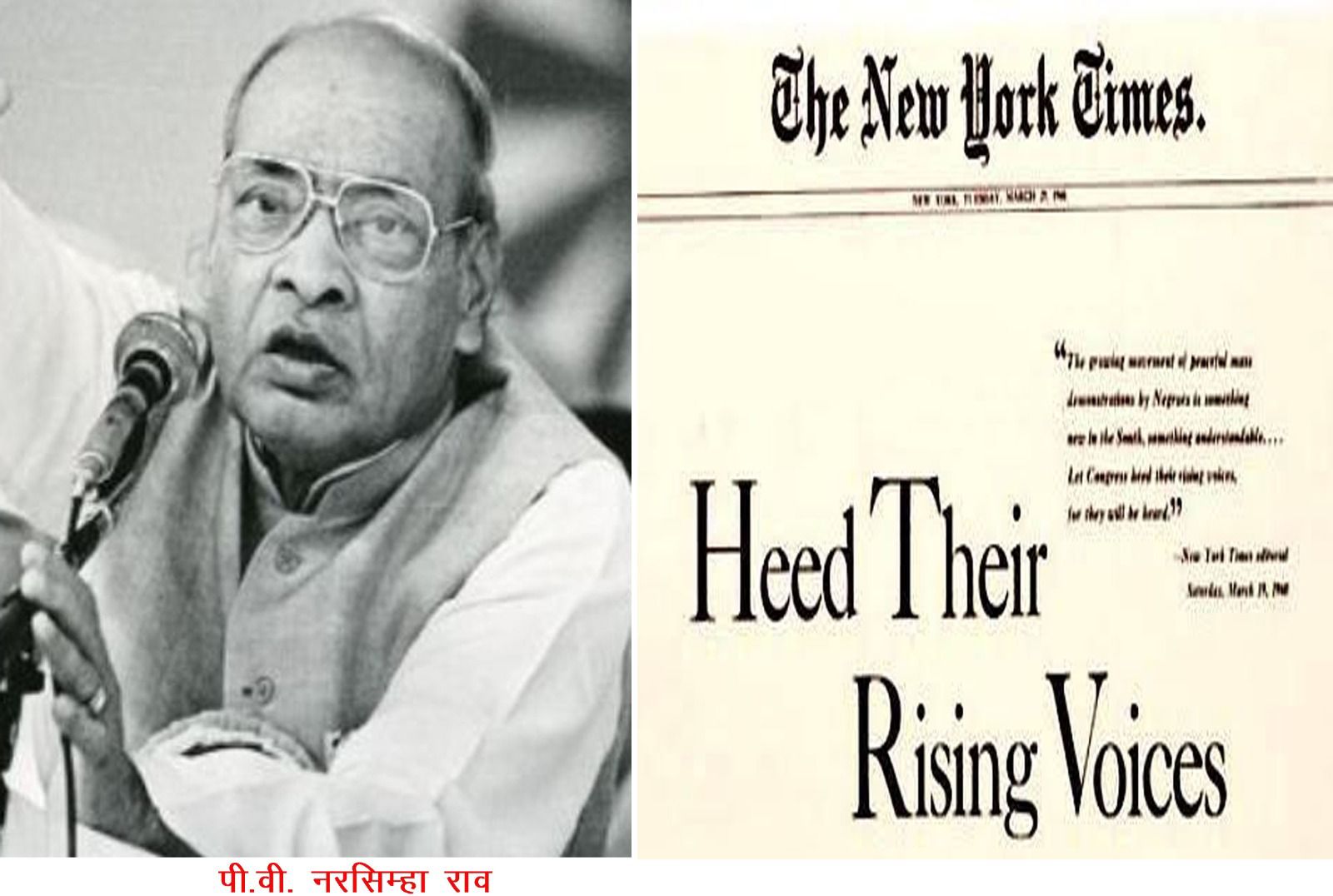

विज्ञापन का सम्यक रूप अभिव्यक्ति ही है। प्रचार का दूषित रूप है दुष्प्रचार। अर्थात अफवाह, अटकलें, अनुमान, गप्प, जनप्रवाद आदि। इसे बेहतर समझने के लिए जान लें कि सूचना को संप्रेषित न करना भी अनैतिक होता है। इससे भ्रामक बातें उपजती हैं। वही महाभारत वाली घटना। खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया। मगर जिसे भीम ने मारा वह पुरुष नहीं था। चौपाया था। इसे न कहकर भी उलटी बात ही बता दी गई थी। इसी तरह की हरकत हमारे आर्थिक संवाददाताओं द्वारा कराई जाती रही। अपूर्ण खबर फैलाकर। भूल सुधार आने तक शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव से वारा न्यारा हो जाता है। इसको अस्त्र बनाया था दलाल हर्षद मेहता ने अपने आर्थिक मीडिया के मित्रों के मार्फत। उनका कुख्यात बयान था कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को इस दलाल ने नीति संशोधन हेतु एक करोड़ रुपए रिश्वत में दिए थे। जबकि यह सिद्ध हो गया था कि उनके सूटकेस में एक सौ लाख की कीमत वाले नोट समा ही नहीं सकते। मगर तब तक नरसिम्हा राव सरकार की प्रतिष्ठा गिर गई थी क्योंकि सारे अखबारों ने खबर छाप दी थी। अभावों में यह व्यक्ति जिया। इस प्रधानमंत्री का पुत्र केवल एक पेट्रोल पंप का मालिक ही बन पाया। निरीह ब्राह्मण था, निर्धन ही मरा। अतः एक संहिता की रचना अपरिहार्य है कि समाचार और विज्ञापन में अंतर कानूनन परिभाषित हो। अभिव्यक्ति की आजादी की ओट में समाचारपत्र काले धन कमाने का माध्यम न बनें।

÷लेखक IFWJ के नेशनल प्रेसिडेंट व वरिष्ठ पत्रकार/स्तम्भकार हैं÷